移動時間や散歩中など、時間を有効活用するために「歩きながら本を読めたら…」と考えたことはありませんか。かつての二宮金次郎のように、歩きながら本を読む姿は勤勉の象徴とされていました。

しかし、現代社会においてこの行為は、事故につながる危険性が非常に高く、周囲に迷惑をかける歩きスマホ問題と本質的に同じです。では、学習効果が期待-できる「ながら勉強」を、どうすれば安全に実践できるのでしょうか。

この記事では、紙の参考書や本を読む代わりとなる、耳で読書するオーディオブックアプリの活用法から、ウ-ォーキングマシンでの注意点まで、安全かつ効率的な新しい読書の形を提案します。

- 歩きながら本を読むことの歴史と現代における危険性

- 歩きながらのインプットに期待できる学習上の効果

- 安全な代替案としてのオーディオブックの具体的な活用法

- 状況別の「ながら読書」で注意すべきポイント

歩きながら本を読む行為のメリットと現代のリスク

- 勤勉の象徴だった二宮金次郎

- なぜ二宮金次郎の銅像は減ったのか

- 歩き読書に期待できる学習効果とは

- 現代では事故につながる大きな危険性

- 歩きスマホと同じで周囲に迷惑も

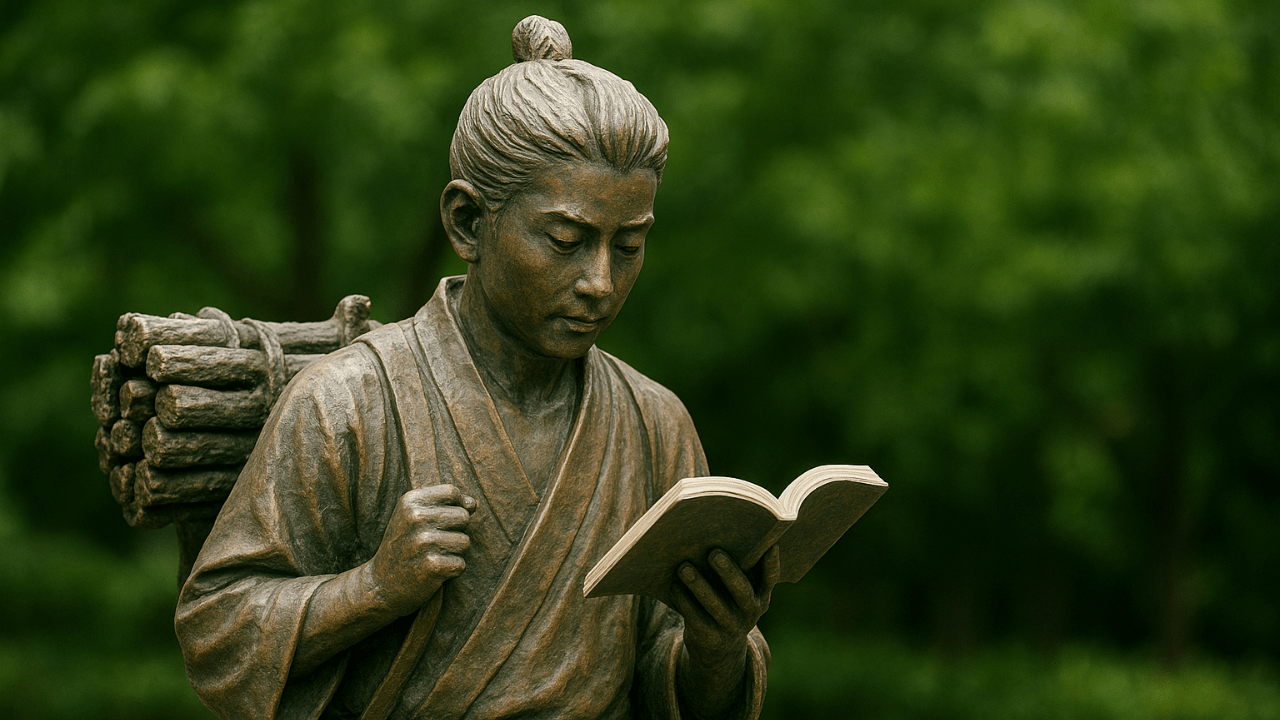

勤勉の象徴だった二宮金次郎

二宮金次郎、後の二宮尊徳は、江戸時代後期の農政家であり、その勤勉な姿は後世の日本人に大きな影響を与えました。特に有名なのが、薪を背負いながら本を読む逸話です。これは、彼が幼い頃に両親を亡くし、叔父の家で厳しい労働を強いられる中でも、わずかな時間を惜しんで勉学に励んだことを象徴しています。

当時の読書は、灯りが必要な夜間よりも、日中の移動時間などを活用する方が合理的であった側面もあります。金次郎が勉学に励むために、自ら菜種を育てて灯油を手に入れたという話も伝わっていますが、それでも時間は限られていました。そのため、仕事場への行き帰りなどの歩行時間を読書に充てることは、彼にとって必然的な選択だったのかもしれません。

このような背景から、彼の姿は「時間を無駄にせず、常に学び続ける」という勤勉さの象徴として、戦後の教育現場などで広く知られるようになりました。

なぜ二宮金次郎の銅像は減ったのか

かつては多くの小学校の校庭で見られた二宮金次郎の銅像ですが、近年その数は減少傾向にあります。これにはいくつかの理由が考えられます。

最も大きな理由は、交通環境の変化と安全意識の高まりです。金次郎が生きていた江戸時代と異なり、現代は自動車や自転車が頻繁に行き交います。「歩きながら読書をする」という行為は、前方不注意による事故を誘発する極めて危険な行為であるという認識が広まりました。特に「歩きスマホ」が社会問題化する中で、同様の危険性を持つ歩き読書を肯定するような銅像の存在が、教育上ふさわしくないと判断されるケースが増えたのです。

また、時代の価値観の変化も一因です。特定の個人の姿を「模範」として画一的に提示する教育スタイルへの見直しや、子どもたちに過度な勤勉さを押し付けることへの懸念から、銅像が撤去・移設される例もあります。歴史的には、第二次世界大戦中の金属類回収令によって多くの銅像が失われた経緯もありますが、現代における減少は、主に安全面と教育方針の変化が背景にあると言えるでしょう。

歩き読書に期待できる学習効果とは

危険性が指摘される一方で、歩きながらのインプットには学習効果を高める可能性があるという説も存在します。これは、運動と脳機能の関連性に基づいています。

ウォーキングのようなリズミカルな有酸素運動は、全身の血行を促進します。これにより、脳へ送られる酸素や栄養素の量が増加し、脳機能が活性化されると考えられています。特に、思考や集中力、記憶などを司る「前頭前野」の働きが活発になるという研究報告もあります。

また、じっと座って読書をしていると眠気に襲われることがありますが、体を動かしながらであれば、適度な覚醒状態を保ちやすいです。気分転換にもなり、単調な学習に変化が生まれることで、内容が頭に入りやすくなると感じる人もいます。ただし、これらの効果はあくまで安全が完全に確保された環境下での話であり、公道での実践を推奨するものではありません。

現代では事故につながる大きな危険性

現代の公道において、紙の本やスマートフォンを見ながら歩くことは、極めて大きな危険を伴います。読書に意識を集中させると、視線は手元の一点に固定され、周囲の状況を認識する能力が著しく低下します。

その結果、以下のような様々な事故を引き起こす可能性があります。

- 他の歩行者や自転車との衝突

- 電柱、標識、ガードレールなどへの衝突

- 駅のホームからの転落

- 階段や段差での転倒

- 道路の側溝や工事現場の穴への落下

- 車道へのはみ出しによる交通事故

特に、イヤホンで音楽を聴きながらの「ながら読書」は、視覚情報だけでなく聴覚情報も遮断してしまうため、背後から接近する自動車や自転車の音に気づかず、重大な事故につながる恐れがあり非常に危険です。

歩きスマホと同じで周囲に迷惑も

歩きながらの読書は、事故のリスクが自分自身に及ぶだけでなく、周囲の人々にとっても大きな迷惑となります。この点は、社会問題となっている「歩きスマホ」と全く同じです。

前方を注視せずに歩いている人は、まっすぐ歩いているつもりでも蛇行したり、突然立ち止まったりすることが多く、後続の歩行者の通行を妨げます。混雑した歩道や駅のコンコースなどでは、接触や追突の原因となり、将棋倒しのような大きな事故の引き金になる可能性も否定できません。

また、視覚障害を持つ方にとって重要な点字ブロックの上を塞いでしまったり、ベビーカーや車椅子を利用している方の進路を妨害してしまったりするケースも考えられます。自分だけの問題ではなく、社会全体の安全と快適さを脅かすマナー違反の行為であることを理解する必要があります。

安全に歩きながら本を読むための具体的な方法

- 耳で読書するオーディオブックアプリ

- ながら勉強で学習効率をアップ

- 参考書も音声でインプットする時代

- ウォーキングマシンでの読書は危険

- ジムでの運動にはオーディオブックが最適

- 結論:これからは耳で歩きながら本を読む

耳で読書するオーディオブックアプリ

歩きながら安全に読書を楽しみたい、というニーズに応える最も効果的な解決策が「オーディオブック」です。オーディオブックとは、プロのナレーターや声優が書籍を朗読した「聴く本」のことであり、専用のスマートフォンアプリで手軽に利用できます。

最大のメリットは、視線を塞がずに耳から情報をインプットできる点です。これにより、常に前方を向いて周囲の安全を確認しながら、読書と同じように物語を楽しんだり、知識を深めたりすることが可能になります。両手が自由になるため、買い物袋を持っている時や、傘をさしている時でも問題ありません。代表的なサービスには以下のようなものがあります。

| サービス名 | 特徴 | 料金体系 | おすすめな人 |

|---|---|---|---|

| Audible(オーディブル) | Amazonが提供。洋書やビジネス書、自己啓発系のラインナップが豊富。プロの俳優や声優による質の高い朗読が魅力。 | 月額1,500円の聴き放題制 | 話題のベストセラーや洋書を中心に楽しみたい人 |

| audiobook.jp | 日本のオトバンクが運営。日本語書籍のラインナップが充実しており、特にビジネス書や講演会の音声コンテンツが豊富。 | 月額1,330円の聴き放題プランやチケットプランなど | 日本の書籍やビジネスコンテンツを幅広く聴きたい人 |

これらのアプリはオフライン再生にも対応していることが多く、一度ダウンロードしておけば通信量を気にせずにどこでも楽しめます。

ながら勉強で学習効率をアップ

オーディオブックは、娯楽としての読書だけでなく、「ながら勉強」のツールとしても非常に優れています。通勤や通学の移動時間、皿洗いや洗濯、掃除といった家事の時間、単調なウォーキングの時間など、これまで「耳が空いていた」時間を、そのまま学習時間に転換できます。

「勉強のためにまとまった時間を確保するのが難しい」と感じている社会人や学生にとって、スキマ時間を有効活用できる「ながら勉強」は、学習を習慣化させるための強力な武器となるでしょう。

参考書も音声でインプットする時代

学習のスタイルは多様化しており、もはや「参考書は紙で読むもの」という時代ではありません。オーディオブックサービスでは、ビジネススキル、マーケティング、歴史、科学といった様々な分野の教養書や専門書が配信されており、これらは実質的に「聴く参考書」として機能します。

活字を読むのが苦手な人や、読書に集中するのが難しいと感じる人でも、耳から聴く情報であればスムーズに頭に入るというケースは少なくありません。また、紙の参考書で一度学んだ内容を、後からオーディオブックで復習するという使い方も効果的です。視覚と聴覚の両方から情報をインプットすることで、より深く、多角的に内容を理解することができます。

大学の公開講座や著名人の講演会などが音声コンテンツとして配信されることも増えており、学びの機会は大きく広がっています。自分の学習スタイルや目的に合わせて、これらの音声教材を積極的に活用していくのがおすすめです。

ウォーキングマシンでの読書は危険

「屋外が危険なら、安全なジムのウォーキングマシンで本を読めば良い」と考えるかもしれませんが、これも推奨される行為ではありません。たとえ速度が遅くても、動き続けているベルトの上で紙の本やタブレットを読むことには転倒のリスクが伴います。

読書に集中すると、視線が手元に落ちて猫背になりがちです。このような不自然な姿勢は体のバランスを崩しやすく、ふとした瞬間に足を踏み外す原因となります。また、何かあった際にマシンの速度を調整したり、緊急停止ボタンを押したりする反応が遅れてしまう可能性も考えられます。

多くのフィットネスクラブでは、安全上の理由から利用規約でウォーキングマシンを使いながらの読書やスマートフォン操作を禁止、あるいは注意喚起しています。マシンの利用前には、必ず設置されている施設のルールを確認するようにしましょう。

ジムでの運動にはオーディオブックが最適

前述の通り、ウォーキングマシンで物理的な本を読むのは危険ですが、オーディオブックであれば話は別です。視線を前方に保ち、正しいフォームで運動しながらでも安全に「読書」を楽しむことができます。

このメリットはウォーキングマシンに限りません。例えば、以下のような様々なトレーニングシーンでオーディオブックは活躍します。

- 筋力トレーニング:セット間のインターバル中に、次のセットへの集中力を保ちながら知識をインプットできます。

- エアロバイクやクロストレーナー:単調になりがちな有酸素運動の時間を、知的好奇心を満たす有意義な時間に変えられます。

- ストレッチやクールダウン:リラックスした状態で、興味のある分野の物語や教養に耳を傾けることができます。

単に音楽を聴いて気分を高めるだけでなく、トレーニングの時間そのものを自己投資の時間に変えられるのが、オーディオブックの大きな魅力です。運動習慣と学習習慣を同時に継続するための、非常に有効なツールと言えるでしょう。

結論:これからは耳で歩きながら本を読む

- 二宮金次郎の歩き読書はかつて勤勉の象徴だった

- 現代の交通環境では物理的な歩き読書は極めて危険

- 歩き読書は転倒や衝突など重大な事故の原因になる

- 自分だけでなく周囲にも迷惑をかけるマナー違反でもある

- その危険性は社会問題となっている歩きスマホと同じ

- 安全に「ながら読書」を実現するならオーディオブックが最適

- オーディオブックは視線を塞がず耳から情報を得られる

- ウォーキングや通勤中でも安全に読書を楽しめる

- 両手が自由になるため様々な状況で活用可能

- スキマ時間を活用した「ながら勉強」にも非常に有効

- 繰り返し聴くことで学習内容が記憶に定着しやすくなる

- 参考書や教養書も音声でインプットする時代になっている

- ジムのウォーキングマシンで紙の本を読むのは転倒の危険がある

- 安全に運動と読書を両立するならオーディオブック一択

- 運動と学習の習慣を同時に身につける強力なツールになる